I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano quei processi di apprendimento legati alle abilità di lettura, scrittura e calcolo.

Caratteristica principale dei DSA è la “difficoltà circoscritta del disturbo”, ovvero la compromissione di uno specifico e circoscritto dominio di abilità. Ciò significa che, per avere una diagnosi del disturbo, il bambino non deve presentare deficit di intelligenza, problemi ambientali o psicologici, deficit sensoriali o neurologici.

Fanno parte del disturbo:

- dislessia: difficoltà nella lettura accurata e fluente di un testo in termini di velocità e correttezza;

- disortografia: difficoltà riguardante la produzione corretta di un testo scritto;

- disgrafia: difficoltà riguardante la velocità e la scioltezza della scrittura;

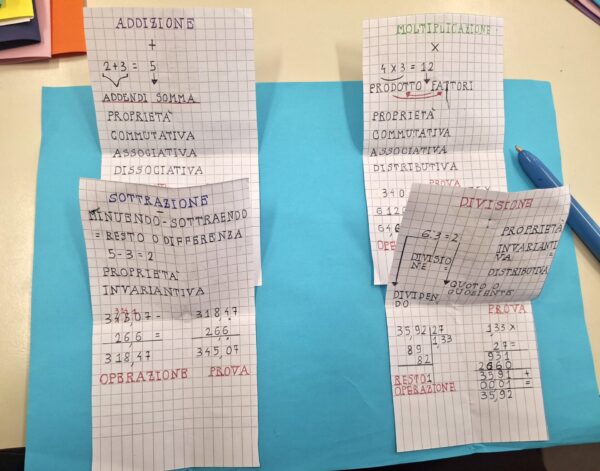

- discalculia: difficoltà nella procedura lavorativa di numeri, nei calcoli orali e nel recupero dei risultati nelle diverse operazioni aritmetiche.

Conoscere per intervenire

La scuola, ma ancora di più i docenti, rivestono un ruolo decisivo nell’individuazione di un probabile disturbo. Il “saper riconoscere” precocemente il disturbo da parte dell’insegnante permette all’alunno di apprendere, imparare e studiare serenamente e correttamente.

Perciò, la giusta metodologia didattica di supporto porterebbe inestimabili benefici allo studente, sia in termini di apprendimento sia di autostima.

Ma quali elementi deve controllare un insegnante per identificare precocemente i sintomi del DSA? Come affrontare un sospetto DSA?

Le difficoltà sono osservabili già a partire dai quattro o cinque anni di età e riguardano spesso:

- ritardo nel linguaggio;

- difficoltà di espressione.

Con la crescita e l’arrivo alla scuola primaria si evidenziano poi:

- difficoltà di identificazione delle lettere;

- difficoltà di associazione suono-grafema;

- problemi di lettura e scrittura;

- alterazioni fonologiche significative, alterazioni delle capacità percettivo-uditive e delle competenze di manipolazione consapevole dei suoni all’interno delle parole;

- difficoltà di maturazione nelle competenze visivo-costruttive;

- difficoltà nella rappresentazione delle quantità, nel loro confronto, nell’aggiungere e nel sottrarre e nella capacità di astrazione della numerosità.

Una volta “confermato il sospetto” sarebbe opportuno :

- osservare con attenzione sistematica e mirata il bambino in classe cercando di capire se le difficoltà provengono da problemi fisici, psicologici o sociali;

- annotare quanto rilevato dall’osservazione sistematica e successivamente confrontarsi con i colleghi di team;

- pianificare e attivare un’attività di potenziamento didattico con lo scopo di rafforzare un’ipotetica “lacuna”;

- comunicare. Se al termine dell’attività prevista dovessero persistere le medesime difficoltà, decidere insieme al dirigente scolastico come informare i genitori di un eventuale problema;

- parlare successivamente con genitori e clinici;

- predisporre un Piano Didattico Personalizzato insieme agli altri docenti.

Benessere, conoscenza e formazione sono componenti sempre più essenziali per il benessere didattico, personale e psicologico degli studenti.

Maria Giovanna Ulivi

Maria Giovanna Ulivi

Kosmè De Maria

Kosmè De Maria

Giuliana Disanto

Giuliana Disanto

Marco Brusa

Marco Brusa

Roberto Castaldo - DFI Books

Roberto Castaldo - DFI Books