Come raccontato negli articoli dedicati al progetto sulle forme metriche e a quello su Poesia in gioco, partecipare con i miei studenti e studentesse al Concorso Internazionale di Poesia e Teatro “Castello di Duino” comportava ogni anno, per me docente, un duplice vincolo: stimolare la mia classe a creare testi relativi al tema proposto da Gabriella Valera e Ottavio Gruber (fondatori e organizzatori della manifestazione) e inventare un nuovo progetto/approccio alla didattica della Poesia, per poter partecipare alla sezione del concorso “Progetti scolastici”.

La proposta tematica della XIV edizione del Concorso (a.s. 2017-2018) era CASA / HOME, con queste indicazioni: “Le parole casa/home indicano rispettivamente in italiano e in inglese quel luogo fisico o metaforico da cui si parte a cui si ritorna, memorie, consuetudini, affetti, il proprio paese, la ‘patria’, ma anche un rifugio dell’anima. In ogni lingua ci sono molte parole che indicano la storia, le identità e le esperienze dei popoli. Anche la lingua e la poesia sono casa/home, rifugio dell’anima. Il tema può essere trattato in modo assolutamente libero secondo l’ispirazione personale.”

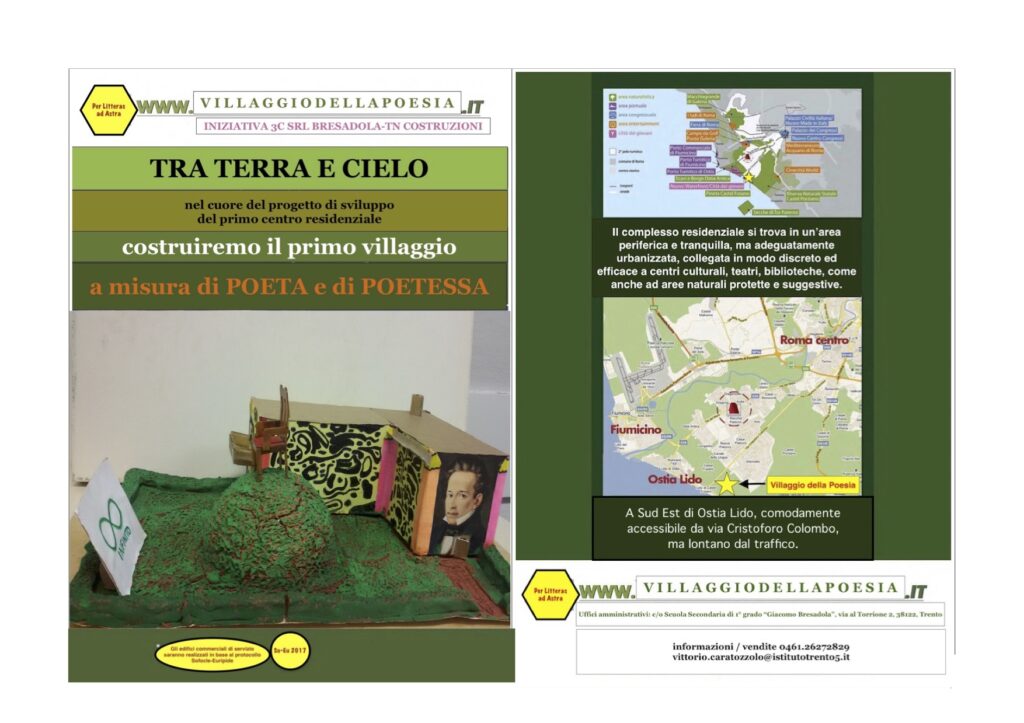

Per la classe 3C della Secondaria di II grado “Giacomo Bresadola” di Trento immaginai un progetto di lettura-scrittura poetica sull’universo-luogo della Poesia inteso come spazio-oggetto di costruzione creativa. Inventio, Elocutio, ma soprattutto Dispositio e Ornatio sono infatti denominazioni che in qualche modo alludono anche a una dimensione spaziale, geometrica e architettonica della composizione poetica.

Prima fase

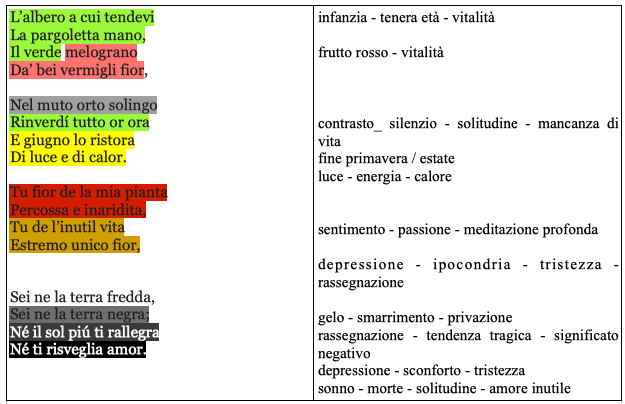

Con l’aiuto della teoria dei colori di Kandinskij proposi alla classe di leggere e colorare le poesie di numerosi poeti e poetesse, immaginando le loro case ideali, costruite, arredate e decorate in base a quanto espresso nelle poesie e da noi percepito tramite la lettura. Da questo primo lavoro analitico-interpretativo traemmo spunto per la descrizione delle singole “unità abitative”, da ubicare in un immaginario villaggio residenziale in corso di edificazione da parte di una fantomatica azienda edile, la ‘3C srl. Bresadola/TN Costruzioni’[FM1 .

Come modello di partenza scegliemmo San Martino di Carducci.

Da questo lavoro preliminare, condotto anche su altre poesie carducciane, scaturì quindi un modello di “descrizione commerciale” della residenza costruita a misura di poeta:

CASA CARDUCCI

La residenza ‘Giosuè Carducci’ è di stile nettamente neoclassico, ampia e articolata in otto vani, nettamente suddivisi in zona-lavoro e zona-ozio/riposo/refezione. Dietro la casa si estende, appartato, un muto orto solingo ricostruito a regola d’arte, isolato dall’esterno con filari di cipressi toscani ed abitato al centro da un solo albero di melograno.

Le pareti interne della casa sono poco colorate, in prevalenza bianche, grige, con tendenza al nero nella stanza dei bambini. I muri esterni sono invece gialli e verdi, esprimendo in tal modo la ricerca di una luce vitale ed energetica, flebile o assente nei locali interni della casa.

La residenza è orientata verso ovest, in modo che si possano osservare le migrazioni di uccelli al tramonto. Con pochi minuti di cammino a piedi si può raggiungere una cantina vinicola, situata presso il circolo della caccia.

Ovviamente questa attività di scrittura non riguardava strettamente la creazione poetica; tuttavia ha costituito un modo indiretto per avvicinarsi ai testi al fine di ricavarne suggestioni e dedicarsi a una scrittura creativa fondata su una lettura “colorata”. Durante i miei anni di scuola ho constatato spesso la validità della focalizzazione indiretta per stimolare l’apprendimento. Per inventare la casa ideale di un poeta si devono leggere testi biografici e poetici, ricercando informazioni utili. È quindi uno studio indiretto che, nelle mie intenzioni e aspettative, dovrebbe lasciare una traccia nella mente di chi lo fa, senza l’assillo del comando “studia!”.

Il passo successivo, nella nostra immaginazione, sarebbe stato la realizzazione concreta, tridimensionale, dei modellini di case progettati.

Seconda fase

Fedeli alla nostra impostazione di lettura in chiave architettonica, alunni e alunne “smontarono” quindi alcuni componimenti poetici e li rimontarono secondo il proprio estro poetico, in modo da creare poesia costruita con materiali originali, ossia letteralmente materiata di parole e significati derivanti quasi di prima mano dalle rispettive fonti di ispirazione.

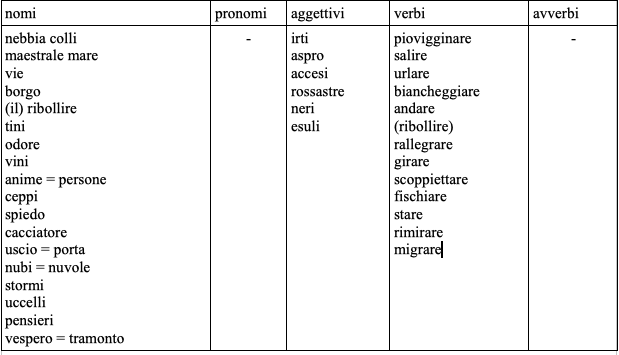

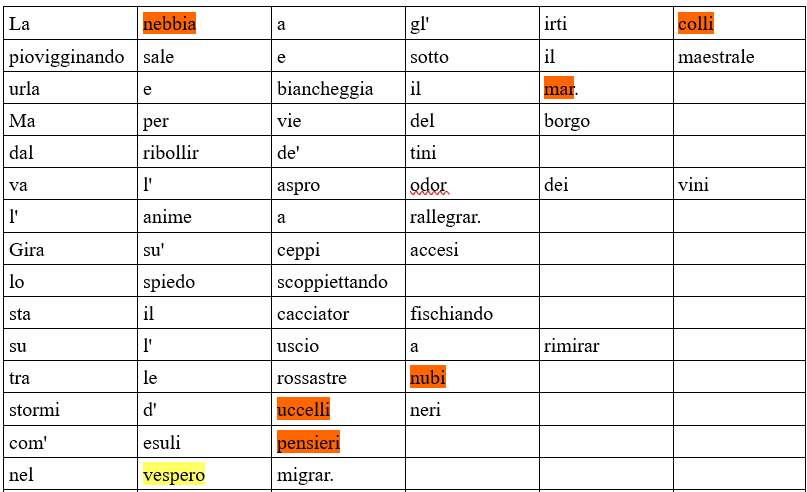

Inizialmente l’intera classe si esercitò quindi su San Martino, dapprima classificando grammaticalmente la maggior parte dei termini costituenti la poesia (nomi, aggettivi, avverbi, verbi, pronomi) e quindi provando a creare una poesia a partire da tale vocabolario, naturalmente aggiungendo un proprio contributo, per evitare di pervenire a un plagio borgesiano plagio. Questa attività costituì per noi un modello di metodo operativo, qui sotto esemplificato.

Un altro schema operativo, utile a visualizzare il concetto di architettura compositiva e di produzione poetica come gioco combinatorio, fu il seguente.

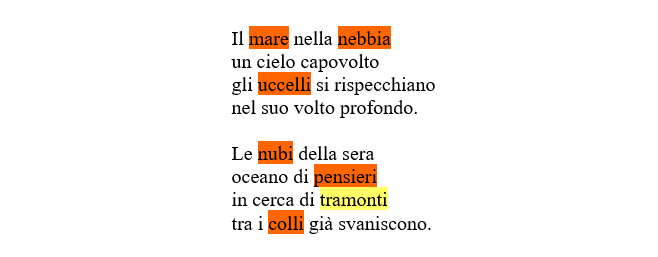

Individuati i “mattoncini” utili da prendere in prestito per costruire la nostra poesia, uno dei risultati (breve, esemplare) fu questo.

Durante il lavoro di composizione collettiva, notammo come alcuni fenomeni poetici fossero scaturiti quasi senza che ce ne accorgessimo:

- il rispecchiamento della seconda stanza (a proposito di architettura abitativa) nella prima, sia sul piano formale che semantico;

- la rima equivoca/rimalmezzo capovolto-volto;

- la possibilità di considerare il cielo come un mare di nubi, associabili ai pensieri, che svaniscono dietro i colli, in cerca di tramonti…

… e poi ci fermammo. La classe si dedicò quindi a lavori individuali, fondati su poeti e poetesse assegnati a sorteggio, i cui testi furono smontati, rimontati e integrati e le cui suggestioni spaziali (con il supporto di dati biografici) furono trasformate in descrizioni di residenze poetiche.

Come si vede, la partecipazione a codesto concorso rientrava in una programmazione complessiva, di largo respiro, che tendeva ad attivare le competenze e le abilità necessarie per la pratica passiva e attiva della Poesia tramite attività varie ed eterogenee: un approccio il più possibile indiretto, da diverse prospettive, come per invitare a mettere le mani in pasta senza un carico eccessivo di nozioni teoriche.

Il progetto dell’a.s. 2017-18, che attivò abilità trasversali relative all’Educazione Artistica e al Disegno Tecnico, comportò un impegno orario della durata approssimativa di 20 ore nell’arco di tre mesi circa, oltre ad attività assegnate per casa e svolte individualmente. Due componimenti individuali furono segnalati nella categoria “13 anni”, mentre il progetto “Il Villaggio della Poesia” si classificò al 1° posto ex-aequo.

Bibliografia

- J. L. Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, in Ficciones, 1944

- S. Brugnolo, G. Mozzi, Ricettario di scrittura creativa, Zanichelli, Bologna, 2000

- V. Caratozzolo, Scrivere come Frankenstein. Esperimenti di chirurgia testuale, La Meridiana, Molfetta, 2007

- V. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte, SE, 2005

Vittorio Caratozzolo

Vittorio Caratozzolo

Luigi Novi

Luigi Novi

Cristian Ruggieri

Cristian Ruggieri

Maria Julia Chan Chuc

Maria Julia Chan Chuc

Roberto Castaldo - DFI Books

Roberto Castaldo - DFI Books