Quando prende forma il viaggio di Piccoli Gnomi, blog e progetto educativo ideato da Clara Sorce, lo scopo è quello di far approcciare piccoli e grandi alla letteratura illustrata, per portare gli albi nell’ambito educativo e far incontrare ai bambini il mondo dell’arte in una chiave “immersiva” e interdisciplinare. Cinque anni dopo Clara Sorce, insegnante ed educatrice museale, ci racconta la sua esperienza e ci spiega come lavorare con gli albi e i linguaggi dell’illustrazione possa aprire e ampliare i nostri orizzonti, costruendo un sapere esperienziale che parte da storie raccontate e suggerite con le immagini.

Come nasce Piccoli Gnomi? Perché quello degli albi illustrati è un mondo da esplorare “per tutte le altezze”?

Vorrei partire proprio dalla scelta dell’indicazione sul mio blog “per tutte le altezze”: l’albo illustrato è un linguaggio universale, che non è adatto solo a un target specifico ma parla effettivamente a diverse fasce di età. Il blog nasce nel 2018, dal mio progetto di tesi triennale in Pedagogia all’Accademia di Belle Arti di Palermo, in cui ripercorrevo non solo gli aspetti storici dell’albo illustrato ma anche quelli grammaticali, analizzando come poi questi confluiscano nella didattica in ambiti educativi sia formali che informali.

Questa tesi ha accompagnato anche la creazione di un mio albo illustrato su Jackson Pollock, e da qui è nata l’idea di diffondere la conoscenza degli albi soprattutto nella città di Palermo, in cui in quel periodo si vedevano i primi germogli di una consapevolezza su questo linguaggio. Il mio primo articolo su Piccoli Gnomi l’ho dedicato all’albo Il compleanno di Pierre Mornet (edito da Gallucci), in cui l’autore fa un lavoro incredibile non solo nelle tavole illustrate ma anche del delineare il contenuto della storia.

Da questo primo passo sul blog ha preso il via una serie di articoli incentrati sul linguaggio dell’albo illustrato. In seguito, grazie anche all’esperienza come docente di ruolo, ho deciso di ampliare il mio campo, perché oggi i bambini e i ragazzi hanno bisogno di incontrare diversi linguaggi del tessuto visuale. Non solo quindi quello dell’albo illustrato, ma anche il linguaggio sequenziale, legato al fumetto ma in realtà a tutta l’arte, fin dalle prime forme di comunicazione con i graffiti del paleolitico, che infatti sviluppano un racconto sequenziale. Nell’albo e nel fumetto abbiamo quindi un prodotto artistico a tutti gli effetti, dove non c’ è soltanto arte visuale, ma anche una linea narrativa che va a toccare le nostre corde più sensibili.

Piccoli Gnomi organizza anche laboratori didattici. Come lavori con gli albi insieme ai bambini?

Si tratta di una metodologia che ho affinato nel tempo, anche con la mia tesi magistrale in Marketing culturale, dove ho affrontato nello specifico questo rapporto tra l’albo illustrato e le pratiche sia educative che ludiche, dall’animazione alla lettura. Non si tratta soltanto della scelta di un albo, perché il libro può attivare diverse discussioni: è anche una “chiave” da usare secondo un processo maieutico, perché porta proprio ad attivare pensieri filosofici, un po’ come l’arte contemporanea.

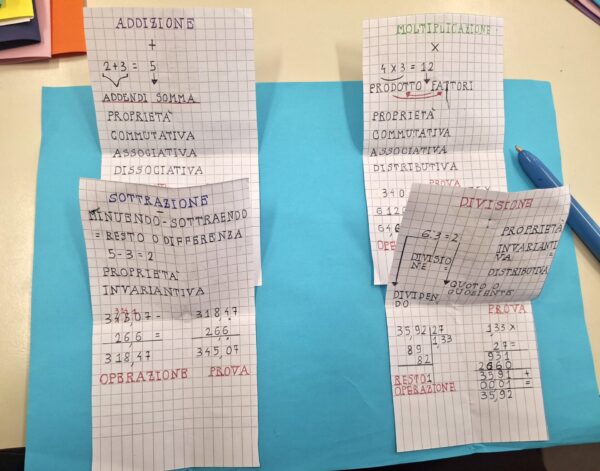

Ho portato quindi questo metodo prima con attività nell’ambito educativo dell’ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, e successivamente in quello scolastico, dove non affronto l’arte a compartimenti stagni ma con un lavoro che coinvolge più campi del sapere, usando l’albo come attivatore di un dialogo interdisciplinare tra i saperi. Gli albi sono di per sé anche una vera e propria “galleria portatile”, che presento ai bambini e alle bambine e da cui partono stimoli e collegamenti.

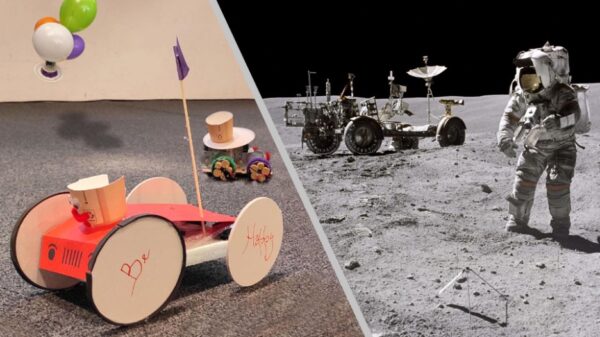

Per esempio quest’anno a scuola, con bambini di 8 anni, ho deciso di parlare di Chagall e della componente magica e populistica della sua arte: all’interno dell’atelier entriamo in contatto con l’artista attraverso il silent book Martedì di David Weisner (Orecchio Acerbo). È un albo molto realista nel segno e totalmente differente dallo stile di Chagall, che ha permesso però ai bambini di attivare non solo lo sguardo, la capacità di osservare i dettagli, ma anche pensieri che ci hanno riportato alla poetica dell’artista. Da qui abbiamo affrontato anche altri argomenti, per esempio sul tema del volo che contraddistingue i personaggi di Chagall e si lega alle possibilità dell’immaginazione e dell’invenzione, fino a Leonardo da Vinci e le sue macchine.

La stessa cosa vale in ambito museale, dove oltre alla “galleria portatile” degli albi abbiamo vere e proprie opere d’arte e installazioni che attivano riflessioni, per esempio sul diritto all’orizzonte. Che cosa c’ è al di là del mio orizzonte? Come si può vedere e trasformare la mia città? L’ecomuseo di Palermo invita in questo senso a pensare a un orizzonte “bambino”, un orizzonte che può andare lontano, e gli albi accompagnano e attivano questi percorsi del pensiero.

Queste attività, prima itineranti, le ho in seguito portate al museo proprio come educatrice del dipartimento educativo, e poi all’Istituto Valdese di Palermo come docente e storica dell’arte. Collaboro anche con altre realtà, come l’Associazione Siciliana Immunodeficienze Primitive SPIA Onlus, con cui abbiamo portato gli albi e il mondo dell’arte a bambini affetti da malattie rare: l’ho fatto con Il punto di Peter H. Reynolds (Ape junior), un artista che insieme e Bruno Munari è uno dei miei “fari”, perché fa capire ai bambini che per fare arte basta partire da un punto. Ed è proprio da punti e linee che iniziano i miei laboratori, soprattutto con i più piccoli!

Nella tua esperienza, quali sono i linguaggi e i filoni di storie illustrate che funzionano di più per questo tipo di attività?

I silent book sono una delle una delle chiavi di lettura che ho sperimentato subito dopo la mia tesi. Gli albi di David Weisner, indicati per un target dai 7 anni, li ho usati anche alla scuola dell’infanzia: il silent book non sono infatti “silenziosi”, ma portatori di innumerevoli voci, suoni onomatopeici, di immagini che sanno parlare. Per questo sono utili anche in contesti interculturali, come le mie classi, e lavoro proponendo diverse azioni, per esempio partendo da punto e linea e poi dal segno ideografico, percorrendo diverse civiltà e arrivando a Bruno Munari, con albi come il Libro illeggibile MN1 e la serie di Cappuccetto.

Sto anche sperimentando molto con linguaggio sequenziale del comic book, un linguaggio più “prolisso” che uso con i bambini più grandi. Si tratta in ogni caso sempre di usare i libri come chiavi di attivazione, come pretesto di analisi di ciò che ci sta attorno e di osservazione anche a livello naturalistico o architettonico. Con Sector 7 di Weisner abbiamo giocato con le prospettive e i punti di vista, tra fabbriche, nuvole a cui dare forma insieme e alberi che sembrano cadere.

Anche gli alfabetieri illustrati sono tra i miei strumenti preferiti, dall’Alfabetiere di Munari all’Alfabetiere delle fiabe di Fabian Negrin, con tavole immaginate come quadri e didascalie poetiche. Torna quindi l’idea della galleria portatile di immagini, che nell’atelier diventa il punto di partenza di un viaggio. L’idea del viaggio è una costante nella poetica di Piccoli Gnomi: questo aspetto trasformativo legato agli albi e alle storie che raccontano porta ispirazione al progetto e al cambiamento che viviamo tutti, piccoli e grandi.

Hai altri titoli e strumenti da consigliare per i docenti di Arte e gli educatori che vogliono lavorare con gli albi?

Ci sono albi bellissimi proprio dedicati all’arte, come quelli della collana Grandi albi MoMA di fatatrac in collaborazione col MoMA, perfetti per attivazioni sia in ambito storico-artistico sia a livello tecnico. Per esempio dal titolo I tempi di Degas si può partire per osservare ciò che ci sta attorno in strada, come si evolvono le nostre città, ma anche per lavorare sulle tecniche delle della stampa, mentre con La mela di Magritte si attiva la fantasia e il pensiero surreale.

I libri della casa editrice Artebambini sono quelli più specifici, costruiti partendo dalle opere d’arte degli artisti stessi, come nel caso di Calder di Paola Ciarcià, con una narrazione che si snoda attraverso le opere. Altro mio compagno di viaggio è Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo, edito da Feltrinelli, un vero e proprio catalogo artistico per bambini, che li introduce alla storia dell’arte che incontreranno alla secondaria: un primo approccio con i manuali d’arte è importantissimo, perché educa al linguaggio artistico secondo un’idea di attivismo pedagogico che stimola la curiosità e previene la povertà educativa.

Come affronti il discorso della sovraesposizione alle immagini dei media e della cultura visuale contemporanea?

L’anno scorso con la mia classe quinta abbiamo lavorato sul linguaggio del blog, creandone uno nostro, e riflettuto insieme sull’alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo e del web. Mi sono servita di collegamenti alla pop art, il linguaggio artistico popolare degli anni Sessanta, e soprattutto al linguaggio dei manga, che oggi si intreccia con quello dei social media. Abbiamo anche parlato del sistema economico dell’arte, organizzando una nostra piccola asta di lavori.

Quest’anno mi sono concentrata invece sulla street art, un ambito in cui a Palermo c’è da tempo una grande consapevolezza e un dialogo continuo tra le stratificazioni artistiche presenti in città. Abbiamo ragionato su ciò che è legale o meno, parlando anche di diffusione sui social, di politica e marketing, parola che ancora non avevano incontrato ma che ha permesso loro di inquadrare certi fenomeni.

Sempre lavorando sui media, abbiamo parlato di poesia visiva attraverso le pagine di giornale e di pubblicità di qualità. Di esposizione dei bambini alle immagini sui social tratto anche con i genitori a inizio anno, fino alla classe terza, per sensibilizzare all’uso controllato delle piattaforme digitali e attivando percorsi con la classe per sperimentare i social in modo consapevole.

Clara Sorce

Clara Sorce

Kosmè De Maria

Kosmè De Maria

Giuliana Disanto

Giuliana Disanto

Marco Brusa

Marco Brusa

Roberto Castaldo - DFI Books

Roberto Castaldo - DFI Books