Musica e storia

Quando nel novembre 2021 è morto Paolo Pietrangeli, gli abbiamo reso omaggio improvvisando una lezione sulla canzone I giorni della Comune: musica di Pietrangeli, testo di Bertolt Brecht, traduzione di Franco Fortini. Da un evento storico del 1871 (la Comune), abbiamo costruito un piccolo percorso che ha toccato il teatro tedesco del Novecento e la cultura italiana (musica e poesia), ma il punto di partenza è stata una canzone.

La musica come materiale/fonte è un supporto prezioso per la didattica. Giovanni De Luna ha spiegato in maniera molto chiara che la musica (del Novecento) si può leggere in tre modi diversi:

«strumento» per raccontare il passato, «fonte» per conoscerlo, «agente» in grado di incidere direttamente nei processi storici”.

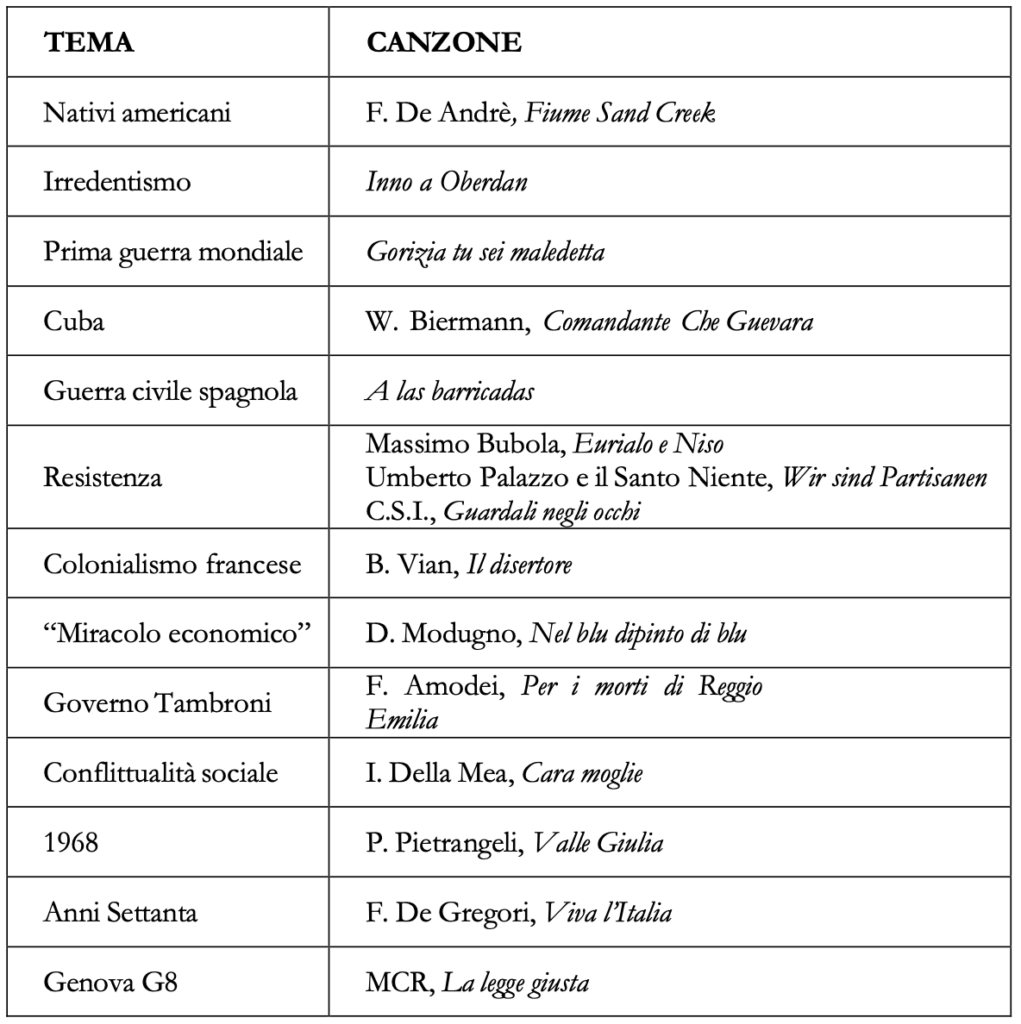

In questa tabella mostriamo un esempio concreto di didattica della storia con il supporto della musica in una classe di terza media.

È un elenco del tutto arbitrario poiché ognuno si costruisce il proprio “canzoniere”. Comunque sia, il contributo fornito dalla musica alla didattica (di storia/educazione civica ecc.) è un dato ormai acquisito. Forse trenta o quaranta anni fa era più difficile nella scuola media ascoltare musica durante il corso di storia. Oggi è tutto decisamente più agevole: basta una LIM (o un computer) e YouTube.

Gli strumenti

Se addirittura abbiamo a disposizione un “repertorio ragionato” la lezione (con l’aggiunta del corredo necessario di contesto, spiegazione ecc.) è già allestita.

Molti di noi conoscono il Biermann citato nella tabella solo grazie a Meri Lao, Al Che. Poesie e canzoni dal mondo: è il repertorio di testi dedicati al rivoluzionario argentino in una decina di lingue (dallo spagnolo al tedesco, all’arabo all’italiano ecc).

Sembra un lavoro pensato specificatamente per la didattica: testo originale delle canzoni, traduzione in italiano, cd allegato.

Per spostarci all’area italiana potremmo citare il lavoro di Enzo Bellettato su Giacomo Matteotti: anche in questo caso non abbiamo solo la ricerca (di altissimo livello) sui materiali musicali legati al dirigente socialista, ma anche il supporto in CD.

Oltre ai repertori dedicati a singole figurepossono essere molto utili i repertori tematici. Ne citiamo tre:

- L. Mercuri, C. Tuzzi, Canti politici italiani 1793-1945, prefazione di Ferruccio Parri, Roma, Editori Riuniti, 1962;

- Giuseppe Vettori (a cura di), Canzoni italiane di protesta: 1794/1974, Roma, Newton Compton, 1974;

- Michele Straniero, Canti dell’emigrazione, Milano, Garzanti, 1976.

A questi manuali “storici” si deve aggiungere ora Cesare Bermani, Pane, rose e libertà. Le canzoni che hanno fatto l’Italia: 150 anni di musica popolare, sociale e di protesta, Milano, Bur, 2010. Nei tre cd allegati vi sono un’ottantina di canzoni, riprodotte nell’esecuzione di Franco Coggiola, Giovanna Daffini, Michele Luciano Straniero, Fausto Amodei ecc.

Il canzoniere libertario

Chiudiamo questa veloce rassegna segnalando due lavori recenti che mettono in luce un’area storica ben circoscritta, l’area libertaria:

- Santo Catanuto, Franco Schirone, Il canto Anarchico in Italia, Milano, Zero in condotta, 2009;

- Alessio Lega (a cura di), L’anarchia in cento canti, Milano, Mimesis, 2023.

Nel canzoniere libertario (che si sovrappone molto spesso a quello socialista) i temi di argomento politico-sociale sono il lavoro, la guerra, il carcere, la repressione, le istanze anticlericali eccetera.

Ci si imbatte in nomi più o meno noti: Sante Caserio, Andrea Costa, la banda del Matese, Bava Beccaris, Masetti, Francisco Ferrer, Durruti, Giuseppe Pinelli.

Il rilievo di queste vicende può sembrare (sul piano storico) modesto, e sarà per questo che nel manuale di scuola media generalmente questi nomi non si incontrano, tranne Bava Beccaris.

Ma è proprio questa assenza a rendere i canzonieri degni di attenzione, perché ciò che emerge è un “controcanto alla storia scritta dai vincitori”(Alessio Lega).

Al lavoro militante si accompagna una minuziosa ricerca filologica: nel repertorio Catanuto/Schirone (che raccoglie oltre 250 testi dal 1871 al 2001) sono presenti infatti 11 canzoni per Caserio, 7 canzoni per Gaetano Bresci, 14 canzoni per Pinelli. E ci limitiamo a questi tre esempi.

Quasi tutte le canzoni sono accompagnate dagli spartiti e in un ricco apparato di note si ricostruiscono varianti e versioni differenti, anche con sorprese: una su tutte la storia del verso “il tempo è dei filosofi” nella canzone Dimmi buon giovine.

Il repertorio di Alessio Lega copre invece un arco di tempo più ristretto (1870-1936), con una scelta di testi quindi più limitata. Ma abbiamo anche qui la medesima impostazione: canzone e ricostruzione storica con una sezione di canti francesi e spagnoli.

Storia (e subalterni)

Una didattica della storia incentrata sull’uso della musica ci sembra efficace almeno per due motivi: da un punto di vista generale mette in luce l’importanza della musica come strumento di lavoro (ricordiamo che nella scuola media il corso di musica ha solo 2 ore alla settimana). Su questo aspetto c’è ormai una riccabibliografia, che riportiamo parzialmente nel secondo allegato.

Per quanto riguarda nello specifico il canzoniere libertario, alcuni testi quali Addio Lugano bella, Figli dell’officina, La locomotiva, sono ormai largamente diffusi, pur essendo legati a una realtà politica minoritaria.

La persistenza di questa memoria libertaria, cioè “memoria di gruppi subalterni”, ha un alto significato. È la risposta ai valori culturali, alle pratiche sociali e al modo di pensare della classe dominante ma per noi, da un punto di vista didattico, è soprattutto lo strumento con cui ricostruire la storia delle classi subalterne.

La “perfetta neutralità”, che generalmente trova riparo sotto l’amministrazione dell’“aoristo e della terza persona”, in questi testi viene meno, ma il confronto tra prospettive diverse è una pratica normale, e legittima, anche quando la parzialità dei punti di vista è evidente.

Pierpaolo Scaramuzza

Pierpaolo Scaramuzza

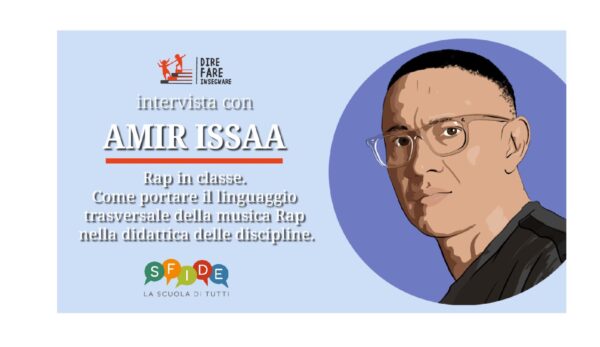

Amir Issaa

Amir Issaa

Angela Schisa

Angela Schisa

Veronica Siragusano

Veronica Siragusano

Redazione

Redazione

Roberto Castaldo - DFI Books

Roberto Castaldo - DFI Books