La prima edizione degli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza, organizzata dalla regione Emilia-Romagna, è stata inaugurata a Bologna il 22 maggio e proseguirà fino al 6 giugno. Il 23 maggio ha visto una giornata ricca di riflessioni e confronti dedicati al digitale e al suo ruolo nello sviluppo e nell’apprendimento dei più giovani.

Il digitale come opportunità educativa

Nella mattinata del 23 maggio si è discusso, in una prospettiva educativa e didattica, di questo ruolo. L’enorme impatto che il digitale e l’intelligenza artificiale stanno avendo sulla scuola e non solo rende necessari dei veri e propri patti di corresponsabilità a livello educativo: gli adulti della comunità educante devono mettere in discussione le proprie abitudini e il loro background per elaborare, uniti tra loro e con studenti e studentesse, una nuova attitudine nell’utilizzo di questi strumenti, per interpretarli in modo corretto e lucido, sfruttarne le potenzialità e arginarne i danni.

È ormai risaputo che il digitale e l’IA spaventano gli insegnanti e le insegnanti, come gli educatori dell’infanzia e i genitori. Tuttavia, come ha sottolineato durante l’evento la ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di Bologna Rosy Nardone, per comprendere il fenomeno è necessario non appiattire le prospettive, bensì fare ricerca con una postura che vuole comprendere e non crede di avere già la soluzione.

La conoscenza degli strumenti può, in primo luogo, aprire a genitori e insegnanti numerose potenzialità, costruendo dialoghi e alleanze educative per il benessere. Si pensi al problema della povertà educativa, spesso indicata in Italia come una vera e propria urgenza: per combatterla è necessario conoscere gli strumenti, renderli democratici e accessibili, non eliminarli. Il digitale può essere uno strumento esclusivo, per il suo costo – come emerso durante la pandemia da Covid-19 – ma soprattutto per l’assenza nelle famiglie di alfabetizzazione digitale.

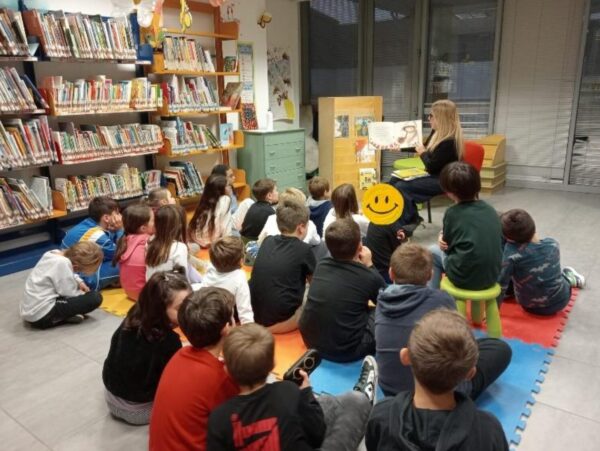

È dunque necessario far entrare nei presidi educativi alfabeti diversi, tra cui quello digitale. Pensiamo ad alcune applicazioni per l’infanzia, spesso create da case editrici o professionisti competenti: diverse ricerche dimostrano che hanno la stessa validità educativa di un albo illustrato, e che quindi siamo noi a distinguere tra il media usato, non il bambino o la bambina.

Costruire alleanze educative significa anche dare valore, nel rapporto con le nuove generazioni, alle loro esperienze digitali: spesso genitori e insegnanti tendono ad escluderle dal dialogo con i giovani, proprio per una scarsa conoscenza del loro funzionamento; tuttavia se conoscessimo gli strumenti scopriremmo che, oltre agli usi monotematici che ne facciamo noi adulti, ce ne sono molti altri, che le nuove generazioni conoscono. Approfondirli e conoscerli è molto importante, perché il fatto che i giovani li conoscano non implica che siano competenti nel loro utilizzo, ed è su quella consapevolezza che intervenire la comunità educante.

Come insegna la Grammatica della fantasia di Gianni Rodari, è importante mostrare ottimismo e fiducia ai bambini e le bambine, anche in questo ambito. Il digitale può essere un mezzo di empowerment, come tutte le tecnologie, se usata in modo attivo e non passivo: perché quindi non essere ottimisti? Pensiamo alla ruota, una tecnologia che, pur introducendo nuovi rischi e pericoli, ha consentito lo sviluppo dell’umanità: il rischio non comporta l’esclusione a priori di una tecnologia. È possibile, però, arginarlo?

Per questo, secondo Rosy Nardone, torna utile un altro esempio, la bicicletta: come il genitore introduce il bambino a questo mezzo di trasporto in modo graduale, allo stesso modo gli educatori e le educatrici in tutti gli ambiti devono introdurre al digitale i bambini e le bambine accompagnandoli per gradi, per poi lasciarli liberi: solo così avranno la possibilità di sbagliare e imparare.

Decifrare il presente: il bisogno di nuovi codici educativi

Anche Michele Marangi, media educator dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si è concentrato sull’importanza di non creare “panico morale”: le preoccupazioni causate dal digitale rischiano infatti di generare preoccupazioni di carattere morale più che educativo, che paralizzano gli adulti della comunità educante rendendo difficile leggere la realtà di bambini e bambine e giovani adulti. Gli adulti, infatti, spesso non hanno i codici adatti a interpretare la realtà delle nuove generazioni, ed è per questo fondamentale costruire insieme a loro, cooperando, un nuovo patto educativo che includa nuovi codici e nuovi strumenti.

Andare oltre il paradigma del controllo e integrare la realtà fisica e digitale (la cosiddetta realtà on-life), può infatti portare a nuove modalità di interagire tra generazioni. I genitori, abituati dalle nuove tecnologie a un controllo maggiore, faticano ad accettare l’idea del rischio: è invece importante lasciare che i ragazzi e le ragazze sperimentino gli strumenti con la possibilità di imparare. Ciò che conta è, anche secondo Marangi, l’accompagnamento; prevedere il contatto dei bambini e delle bambine, e degli adolescenti poi, con la tecnologia, per non essere impreparati.

Da un punto di vista pratico, secondo Marangi è dunque necessario comprendere:

- la multidimensionalità del fenomeno: il digitale non è un fenomeno singolare, ha mille forme e adattamenti possibili;

- la presenza immanente del digitale: è ovunque, anche quando non lo vediamo;

- la necessità di naturalizzarlo: dobbiamo addomesticarlo per renderlo naturale, né esaltante né spaventoso;

- la centralità degli adulti, che non possono né essere sempre presenti né lasciare soli bambini e ragazzi;

- l’attivazione di alternative sostenibili, in cui l’attività fisica e pratica si possa conciliare con l’uso del digitale.

È importante non dimenticare, inoltre, che spesso vengono attribuite al digitale delle colpe che vanno cercate altrove: nell’assenza di spazi adeguati di socializzazione per bambini e bambine, nell’utilizzo dei dati da parte del mercato. Marangi ha parlato di technoference, l’interferenza delle tecnologie nelle connessioni relazionali tra le persone: essa non va considerata la colpevole del disagio dei nuovi adolescenti, bensì una nuova sfaccettatura delle loro relazioni.

In conclusione, il digitale non è né una minaccia da cui difendersi né un oracolo da seguire ciecamente: è uno strumento, e come tale va conosciuto, discusso, condiviso e governato. È proprio nella capacità di costruire alleanze educative, patti di corresponsabilità e alfabetizzazioni diffuse che si gioca il futuro di una società capace di accompagnare l’infanzia e l’adolescenza in un mondo sempre più complesso, ma anche ricco di opportunità.

Redazione

Redazione

Amir Issaa

Amir Issaa

Angela Schisa

Angela Schisa

Silvia Piscione

Silvia Piscione

Roberto Castaldo - DFI Books

Roberto Castaldo - DFI Books