A volte capita, nella vita di classe, di trovarsi in una situazione non prevista, scaturita da un estemporaneo intervento di un alunno, ma che intuisci subito valga la pena non far cadere. Magari è la volta in cui cerchi una risposta attraverso gli strumenti propri della disciplina, delle Scienze Naturali, mettendo in pratica quelle prassi che avresti immaginato di trasmettere solo come una doverosa ma impersonale informazione teorica.

È quello che mi è capitato in una quarta liceo scientifico, dove una discussione incentrata sull’esistenza di vincoli nella mente umana ha rapidamente coinvolto l’intera classe. Uno di quei temi che non hanno albergo nei programmi di Scienze (e, forse, di nessuna materia), ma che da apprendisti scienziati vale la pena di indagare.

L’ipotesi di partenza

La domanda intorno alla quale si è sviluppata la ricerca riguarda l’esistenza di vincoli che condizionano la libertà di pensiero e, in particolare, la libertà di scelta. Anche nelle scelte meno determinanti, questo condizionamento è, per lo più, indotto dalla struttura del nostro pensiero, che sembra cercare una logica o, semplicemente, un ordine nelle azioni che si accinge a compiere.

Esempi di questa logica, in un’operazione semplice come quella di scegliere tra diversi elementi equivalenti, possono essere l’esclusione degli estremi, l’omogeneità della scelta rispetto alle condizioni poste, il criterio di simmetria.

L’aspetto più interessante dell’esperienza tracciata è che si è tentato di giungere a una risposta alla questione di partenza attenendosi al rigore scientifico e provando ad applicare quanto appreso sui paradigmi della ricerca. Quello che proponiamo, in altre parole, è un modello d’indagine della realtà psichica ed emotiva secondo il metodo scientifico.

Il lavoro, condotto parallelamente a quello delle lezioni ordinarie di Scienze Naturali, ha richiesto tre mesi di elaborazione ed è stato condiviso, nelle sue fasi, tramite piattaforma Google Drive con tutti gli alunni e con i colleghi della disciplina che hanno, talvolta, fornito spunti interessanti su come procedere.

Il metodo di lavoro

Dovendo impostare la ricerca secondo una forma facilmente analizzabile, abbiamo individuato una domanda semplice, “scegli un numero tra 1 e 5”, che abbiamo sottoposto a un gran numero di persone. A ogni intervistato veniva proposta una domanda preliminare, “scegli un numero tra 1 e 2”, che doveva fungere da condizionamento per la scelta nella domanda principale. La nostra ipotesi è che il condizionamento implicito che guida la risposta alla domanda principale sia quello di individuare la risposta meno ovvia, più originale, più nascosta. Stando così le cose, la domanda preliminare avrà l’effetto di far emergere i numeri 1 e 2, rendendoli meno nascosti e, quindi, meno appetibili. Anche il numero 5, nominato nella domanda principale, perderà i requisiti di originalità che guidano la scelta nell’intervistato.

Sui numeri 3 e 4, mai nominati esplicitamente nelle domande, ricadrà la maggior parte delle preferenze.

Bisogna, infine, considerare che queste previsioni non tengono in conto gli eventuali condizionamenti dovuti a un legame del soggetto con uno dei numeri proposti. Ad esempio: “2 è il mio numero preferito” o “5 come le lettere del mio nome”. Per questa ragione abbiamo anche cercato di approfondire le ragioni della decisione presa dagli intervistati (consultabili nelle note della scheda di raccolta dati), chiedendo ad alcuni di loro che cosa li avesse spinti a fare una scelta piuttosto che un’altra.

Aspetti tecnici

Il test con la sequenza di due domande (preliminare e principale) è stato somministrato a 140 individui.

Per rendere più accurata l’indagine ed escludere eventuali errori dovuti alla forma della domanda, sono stati formati 5 gruppi di controllo, i quali hanno posto domande centrate sulla stessa richiesta, ma espresse in forma differente. Per esempio, invece di chiedere di scegliere un numero tra 1 e 5 è stato chiesto “scegli un numero intero inferiore a 6” (l’elenco completo dei gruppi di controllo è riportato in allegato).

Un totale di 178 persone ha costituito il campione per i gruppi di controllo.

Ogni alunno della classe ha intervistato almeno 10 persone utilizzando una scheda appositamente costruita (in allegato).

Analisi dei risultati

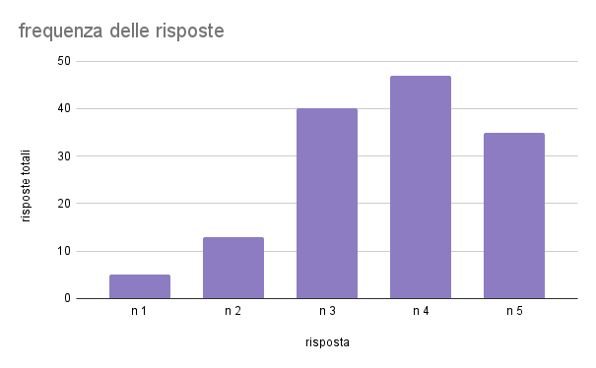

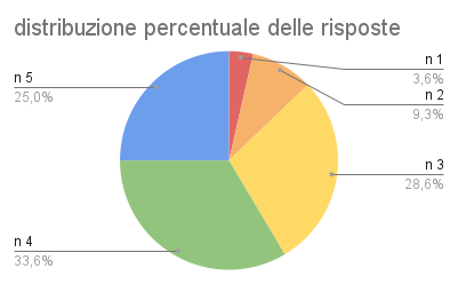

Un aspetto importante, dal punto di vista didattico, è stato decidere, insieme agli alunni, come elaborare tutti i dati ottenuti e come leggerli per ricavarne informazioni utili. Quelli riportati sono due esempi di elaborazione grafica dei risultati, sulla base dei quali si è sviluppata la successiva riflessione.

L’analisi dei risultati fatta in classe ha dimostrato come, in parte, l’ipotesi delineata sia stata verificata. I numeri 3 e 4 sono stati, effettivamente, i più scelti, a scapito, soprattutto, dei numeri 1 e 2. Il dato più evidente è lo scostamento da un risultato del tutto casuale, come l’esito del lancio di una moneta fatto molte volte, seguendo il quale la scelta dei cinque numeri si sarebbe dovuta distribuire in modo omogeneo, con un 20% di preferenze per ogni cifra.

C’è, tuttavia, un elemento che differisce dall’ipotesi fatta in classe ed è il numero di persone che ha risposto 5. Una parte interessante della discussione si è sviluppata sulle ragioni di questo dato, fornendo le basi per un’eventuale prosecuzione del lavoro.

Prospettive future

L’esperimento che abbiamo condotto – in definitiva, un esperimento di psicologia cognitiva – si presta a molteplici approfondimenti, esposti in modo più approfondito nell’allegato. La maggior parte degli spunti riguarda le diverse forme in cui porre il quesito. L’idea che ci pare più originale è quella di rendere l’intelligenza artificiale oggetto delle nostre domande per verificare se la distribuzione dei dati sia, effettivamente, omogenea. Il grafico dei dati ottenuti in questo modo dovrebbe costituire la più solida base di un confronto con i dati ottenuti da esseri umani. Un primo, breve tentativo, in effetti, ha fornito in continuo la sequenza 3-2-4-1-5.

Ancora più interessante sarebbe rivolgere all’IA la richiesta di immedesimarsi in un essere umano e operare la scelta.

Per concludere, sono conscio del fatto che la ricerca fatta presenti molte semplificazioni e si presti anche a interpretazioni non univoche. Ma il punto è che l’intera attività è nata con il desiderio di prendere sul serio un quesito emerso nel dialogo tra alunni e insegnante, permettendo di sperimentare l’essenza stessa di una disciplina scientifica.

Giovanni Nicotra

Giovanni Nicotra

Giuliana Disanto

Giuliana Disanto

Angela Schisa

Angela Schisa

Marta De Marinis

Marta De Marinis

Roberto Castaldo - DFI Books

Roberto Castaldo - DFI Books