La storia del presente

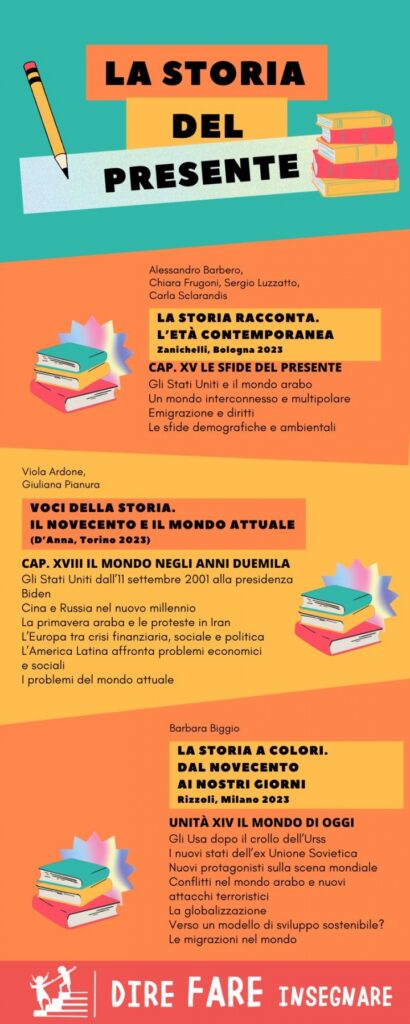

Il programma di storia di terza media affronta il Novecento e prevede incursioni, per quanto è possibile, anche nel più vicino presente. Prendiamo, a titolo esemplificativo, tre volumi recenti e per ognuno riportiamo di seguito gli argomenti dell’ultimo capitolo.

I titoli sono, per forza di cose, molto generici. Per dare un’idea un po’ più concreta, riassumiamo dal secondo manuale (Ardone-Pianura, pp. 387-399) gli snodi centrali per quanto concerne la storia contemporanea italiana tra il 1980 e il 2022.

L’elenco (dettagliato) permette di capire un po’ meglio cosa possa significare lo studio della storia contemporanea. È chiaro che, al di là del manuale, i singoli docenti compiono scelte personali per lavorare sul presente. Il fatto del giorno non può essere, viene da sé, registrato nel libro di testo: ciò non impedisce agli insegnanti, se una vicenda particolare sembra assumere un rilievo significativo (nazionale o internazionale), di cogliere l’occasione per affrontare la vicenda, portando in questo modo l’attualità in classe.

Noi negli ultimi due anni ci siamo comportati così in occasione di diversi episodi: citando un po’ a caso segnaliamo la morte della regina Elisabetta (settembre 2022), il pestaggio degli studenti davanti al liceo Michelangiolo di Firenze (febbraio 2023), o, per tornare al contesto internazionale, l’assalto a Capitol Hill (gennaio 2021). Eventi di questo tipo permettono discussioni su temi che incrociano la programmazione didattica, offrendo in più l’occasione di lavorare sul presente.

Il discorso è abbastanza scontato; cosa diversa sarebbe poter verificare l’incidenza concreta che ha nelle scuole italiane una didattica di questo tipo. Ma non è questa la sede. Per quanto ci riguarda – e così entriamo nell’argomento che vogliamo trattare più diffusamente – uno degli ultimi episodi di attualità che ci è capitato di analizzare in classe è la vicenda degli scontri di Pisa del febbraio scorso.

Pisa, 24 febbraio 2023

Per parlare degli scontri di Pisa tra studenti e forze dell’ordine abbiamo utilizzato fonti giornalistiche – le uniche a disposizione in quel momento (l’attività è stata svolta il 27 febbraio, pochi giorni dopo la vicenda). Il web permette un accesso quasi illimitato a innumerevoli fonti giornalistiche, e la possibilità di leggere articoli (di testate di orientamento politico diverso) è un ottimo esercizio per gli student*.

Inoltre i nostri student* avevano già una certa dimestichezza con l’argomento: manganelli, cariche, celere sono termini che avevamo già incontrato, non sul manuale di storia, ma in un percorso sulla gestione dell’ordine pubblico iniziato mesi prima, fin dall’inizio dell’anno.

Questo è il primo punto che vorremmo sottolineare: la manualistica scolastica è lo strumento di riferimento per le attività in classe (i tre volumi citati in apertura sono un ottimo esempio, ma avremmo potuto farne molti altri), ma in alcuni casi è possibile che l’integrazione con altri materiali permetta di sviluppare percorsi che, per ovvi motivi – non ultimo lo spazio –, non possono essere coperti esaurientemente in un volume di scuola.

Detto questo, non abbiamo risolto molto, anzi rischiamo di essere in imbarazzo perché l’affermazione suscita interrogativi non da poco: come avviene questa integrazione? Come produrre e divulgare materiali e mezzi? E dobbiamo rimandare la risposta a un momento successivo. Per chiudere su questa parte: la discussione sui fatti di Pisa è caduta, in maniera fortuita, all’interno di un progetto didattico sulla gestione dell’ordine pubblico. In questo senso abbiamo approfittato di quella vicenda per continuare un discorso sviluppato in classe diversi mesi prima.

L’ordine pubblico come argomento di studio

Su questo tema abbiamo promosso, già diversi anni fa, un progetto specifico che viene riproposto di volta in volta con leggere modifiche. Di seguito esponiamo per sommi capi come lo abbiamo strutturato quest’anno:

- FERRARA, 2005 Il percorso è iniziato nel mese di settembre: in occasione dell’anniversario della morte di Federico Aldrovandi (25 settembre) abbiamo analizzato la vicenda e in un secondo momento c’è stato l’incontro a scuola con Fabio Anselmo, l’avvocato della famiglia (di Anselmo abbiamo utilizzato un testo, tra l’altro pubblicato anche col patrocinio della scuola: e così anticipiamo velocemente quello che intendiamo per “integrazione dei materiali”).

- MILANO, 1962 In ottobre c’è stato il secondo passaggio: la lettura dell’articolo di Camilla Cederna, Il bastone di Stato. Il testo è del dicembre 1962 e riguarda gli scontri a Milano durante la cosiddetta crisi di Cuba, nel corso dei quali muore, come è noto, lo studente Giovanni Ardizzone.

Tenere insieme le due vicende – Aldrovandi e Ardizzone –, considerata anche la distanza temporale (1962-2005), non è immediato, soprattutto per gli studenti. E dovrà essere motivato. Un’attività didattica su questo tema (gestione dell’ordine pubblico) può sembrare una scelta inopportuna, o perlomeno così ci è stato detto in un paio di occasioni. E la manualistica scolastica di scuola media, effettivamente, non prendendo in considerazione l’argomento, pare confermare le riserve o lo scetticismo sopra accennato.

Non sappiamo nelle scuole italiane in quanti svolgano un’attività su questo argomento (o su argomenti vicini). Possiamo portare però l’esempio di quello che è successo quattro anni fa, nella nostra città, a Ferrara. Nel 2020 alcuni insegnanti hanno promosso l’attività “25 settembre. Una giornata per Federico Aldrovandi” e in quella occasione sono stati coinvolti più di sessanta docenti della provincia (dalla primaria alla secondaria di secondo grado) in un progetto comune.

Aldrovandi è entrato in questa maniera nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole superiori. In quella occasione, le motivazioni didattiche del progetto sono sembrate solide anche ai colleghi della scuola primaria. Però qualcuno potrebbe obiettare che un’attività di questo tipo ha senso nelle scuole di Ferrara solo perché Aldrovandi è morto a Ferrara.

Un percorso di studio

Non ci sembra una replica convincente. Proviamo a motivare questa affermazione, completando la presentazione del progetto. La ricerca che proponiamo sull’ordine pubblico è limitata a un periodo storico ben preciso (1962-2005), di cui abbiamo già presentato velocemente il primo e l’ultimo tassello. Il progetto completo prevede l’analisi di sei vicende: Giovanni Ardizzone [1962]; Franco Serantini [1972]; Roberto Franceschi [1973]; Giorgiana Masi [1977]; Genova [2001]; Federico Aldrovandi [2005].

Non esplicitiamo ora né le modalità pratiche né i testi che concretamente utilizziamo con i ragazzi e le ragazze. Ciò che qui vogliamo sottolineare è il fatto che un percorso di questo tipo esibisce – ci pare – almeno due aspetti significativi:

- l’ampiezza del periodo affrontato (quasi cinquant’anni);

- il tema in sé – assente, lo abbiamo già accennato, generalmente nella manualistica scolastica.

Una prima conclusione

È probabile che Serantini o Ardizzone siano due nomi sconosciuti al largo pubblico. Non è così, probabilmente, per quanto riguarda le vicende di Genova del luglio 2001. Nei manuali di storia di terza media si parla del G8 di Genova? Abbiamo esaminato una ventina di volumi pubblicati dal 2011 al 2024. Il G8 è citato solo in alcuni testi. Forse i tempi sono maturi affinché “la più grave sospensione dei diritti democratici dopo il 1945” – così è stata definita la vicenda di Genova, abbia uno spazio adeguato nella manualistica scolastica.

Dunque, per arrivare a una prima conclusione: il modo migliore per parlare di Genova, ma anche per parlare di Aldrovandi o di Serantini (e di tutti gli altri), ci è parso appunto quello di costruire un percorso di studio. È quello che abbiamo presentato in queste pagine, per sommi capi – lasciando molte cose sospese. Questo percorso ci pare avere un valore che prescinde dalla città nella quale ci troviamo a insegnare.

Pierpaolo Scaramuzza

Pierpaolo Scaramuzza

Amir Issaa

Amir Issaa

Angela Schisa

Angela Schisa

Marta De Marinis

Marta De Marinis

Roberto Castaldo - DFI Books

Roberto Castaldo - DFI Books